Qu’est-ce que le modèle Zero Trust qui s’impose dans les grandes entreprises françaises ?

Une révolution silencieuse traverse les directions de la cybersécurité. Son nom : Zero Trust. Ne jamais faire confiance… et tout vérifier en permanence. Finie l’époque où le périmètre d’une entreprise suffisait à la protéger. Avec le cloud et le télétravail, les frontières se sont dissoutes, englouties par une marée de connexions et de terminaux parfois hors de contrôle. The New Siècle vous en dévoile les ressorts.

Une sécurité sans périmètre dans un monde interconnecté

Les grandes entreprises françaises se sont longtemps appuyées sur des remparts numériques. Un pare-feu, un VPN… et l’impression de tenir leurs données à l’abri. Mais ce château fort numérique s’est fissuré. Le télétravail a fait entrer dans le réseau des ordinateurs personnels, des tablettes, des smartphones, mais aussi des montres connectées, des clés USB et des disques durs portables. Autant de portes ouvertes… parfois mal gardées. L’essor des applications en cloud et des services SaaS (certains dopés à l’IA) a ajouté une nouvelle couche de confusion. Les données voyagent entre Microsoft, Google, Amazon… et une constellation d’éditeurs nichés dans l’ombre.

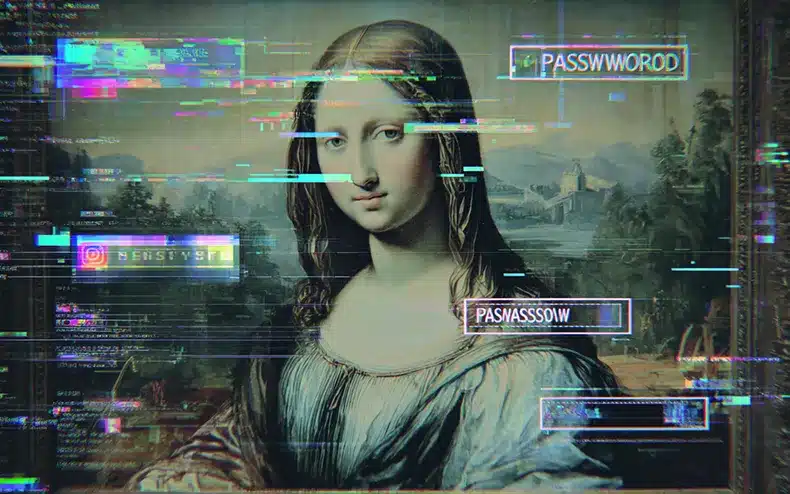

Le Zero Trust (soutenu par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), repose sur l’évidence que l’ennemi se trouve déjà à l’intérieur. Les réseaux internes ne sont plus des zones protégées (même le collaborateur le plus ancien doit montrer patte blanche). Alors s’installe l’authentification continue, ce rituel qui revient sans cesse. Chaque identifiant, chaque connexion, chaque fichier, chaque mail, tout devient suspect… jusqu’à preuve du contraire. Un simple mot de passe ne fait plus le poids. Il faut maintenant multiplier les preuves comme l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale, la clé physique de sécurité (type Yubikey), le QR code ou encore, ce fameux code envoyé par SMS.

Les promesses de la cybersécurité adaptative

Les ransomwares se multiplient… les tentatives d’exfiltration de données aussi. Même les menaces internes gagnent en sophistication. Les vieux outils de protection montrent leurs limites. Le Zero Trust esquisse une autre voie, celle d’une cybersécurité capable de s’adapter en permanence. Plus de réponses binaires et un système qui ne se contente pas d’ouvrir ou de fermer l’accès, puisqu’il scrute le contexte dans son entièreté (l’appareil utilisé, l’endroit où se trouve l’utilisateur, ses habitudes de navigation, les heures auxquelles il se connecte…). Et ajuste le niveau de sécurité à la volée.

La micro-segmentation est la pierre angulaire du modèle Zero Trust. Plutôt qu’offrir une clé passe-partout, on distribue des accès limités. Chaque collaborateur se contente des zones qui lui sont vraiment utiles. Moins d’ouverture, moins de surface d’attaque. C’est là que ça devient intéressant… car un pirate qui parvient à franchir une barrière ne se retrouve plus en terrain libre. Il bute aussitôt sur une nouvelle cloison, contraint de recommencer. Un labyrinthe où chacun de ses pas augmente ses chances (ou plutôt risques) d’être repéré.

Gouvernance et conformité, nouveau terrain de jeu

Le Zero Trust s’installe dans les priorités stratégiques des entreprises, du boardroom jusqu’aux équipes opérationnelles, là où s’expriment des attentes de certitudes rassurantes. Une gestion des risques maîtrisée, une conformité réglementaire irréprochable, la capacité d’anticiper des attaques toujours plus raffinées… et la sauvegarde d’une réputation qui peut vaciller à la vitesse d’une fuite de données.

Le ZTNA (Zero Trust Network Access) est une brique technique issue de cette vision. Il prend la place des anciens VPN et redessine le passage vers les ressources, non plus un réseau entier livré d’un bloc, mais un couloir vers une application précise. Le collaborateur se voit ouvrir une porte ciblée (parfois une seule, parfois deux, rarement davantage), sans aperçu du reste de l’infrastructure. Un système qui change la donne, car chaque accès ressemble alors bien plus à une chambre isolée… qu’à un hall commun.

Ce système s’invite dans les cahiers des charges comme une exigence minimale. La surveillance des accès se double d’un contrôle serré des appareils, considérés comme des maillons fragiles d’une chaîne sous tension. Quant à la gestion des identités, elle prend la première place. Avec un objectif limpide : savoir qui agit, depuis où, à quel moment… et pour quelle raison.

De la théorie à la réalité française

La référence se trouve outre-Atlantique avec le NIST (Institut américain de normalisation) qui a posé noir sur blanc l’architecture Zero Trust en 2020. La France, de son côté, ne reste pas spectatrice. L’ANSSI pousse depuis plusieurs années les entreprises stratégiques à abandonner l’ancien modèle périmétrique. Les cyberattaques contre la justice, les hôpitaux, les collectivités ou les fleurons industriels ont servi d’électrochoc. Dans l’énergie, la finance, la santé ou l’aéronautique, certains champions nationaux ont déjà engagé des plans Zero Trust d’envergure.

Mais la bascule n’a rien d’évident… Loin de là. Déployer un tel dispositif réclame des investissements lourds et des équipes formées en continu. Les PME, elles, peinent à suivre. Faute de moyens, elles considèrent le Zero Trust comme une ambition lointaine (presque théorique). Et puis, il y a un certain choc sociétal. Reconnaître que ses propres salariés puissent représenter une menace potentielle change tout. Cela impose une discipline nouvelle, presque militaire dans l’esprit. Une rupture dans les mentalités. Et ça, ce n’est pas encore tout à fait inscrit dans l’ADN français…

Le modèle Zero Trust s’impose peu à peu comme la clé de voûte d’une cybersécurité adaptée à un monde saturé de connexions. Dans les grandes entreprises françaises, il marque un basculement réel. Le confort d’un périmètre fermé appartient au passé, remplacé par une vigilance constante, façonnée par l’intelligence des systèmes. En apparence seulement, ce ne sont que des protocoles techniques. Dans le fond, c’est une autre manière de penser la confiance au travail, réinventée sous la pression des menaces numériques. Une révolution silencieuse, qui redessine moins les réseaux que la façon dont on imagine désormais la confiance elle-même.

Le modèle Zero Trust s’impose peu à peu comme la clé de voûte d’une cybersécurité adaptée à un monde saturé de connexions. Dans les grandes entreprises françaises, il marque un basculement réel. Le confort d’un périmètre fermé appartient au passé, remplacé par une vigilance constante, façonnée par l’intelligence des systèmes. En apparence seulement, ce ne sont que des protocoles techniques. Dans le fond, c’est une autre manière de penser la confiance au travail, réinventée sous la pression des menaces numériques. Une révolution silencieuse, qui redessine moins les réseaux que la façon dont on imagine désormais la confiance elle-même.

Les + vues

Inscrivez-vous !

INSCRIVEZ-VOUS À

NOTRE NEWSLETTER !

![]()

Renseignez votre adresse mail

pour recevoir nos nouveautés

et rester informé de nos actualités.

Top Mots Clés :

Laisser un commentaire